选自:中华妇产科杂志2025年3月第60卷第3期

1中国医学科学院北京协和医学院 北京协和医院妇产科 国家妇产疾病临床医学研究中心,

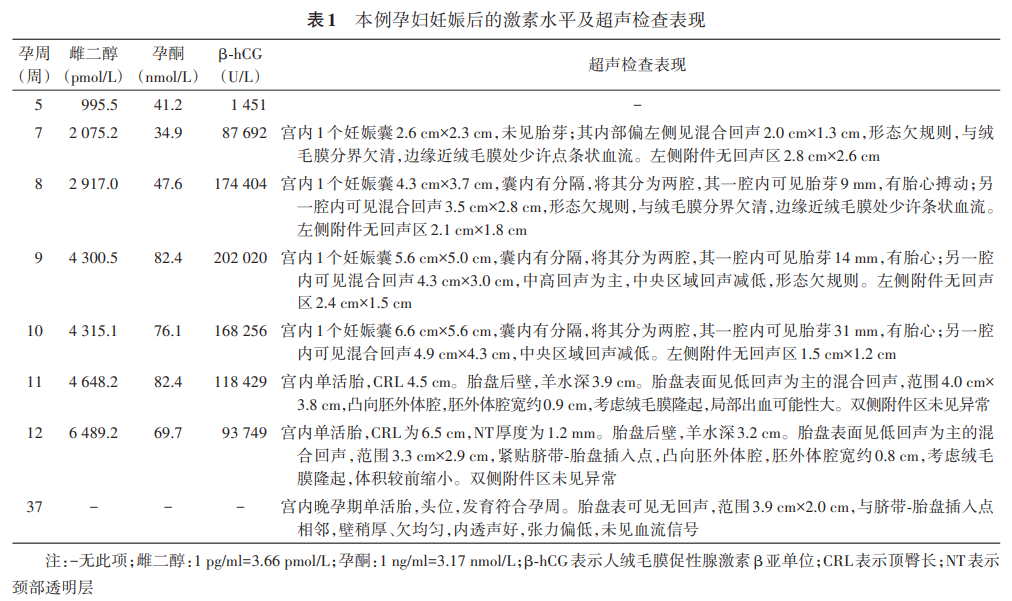

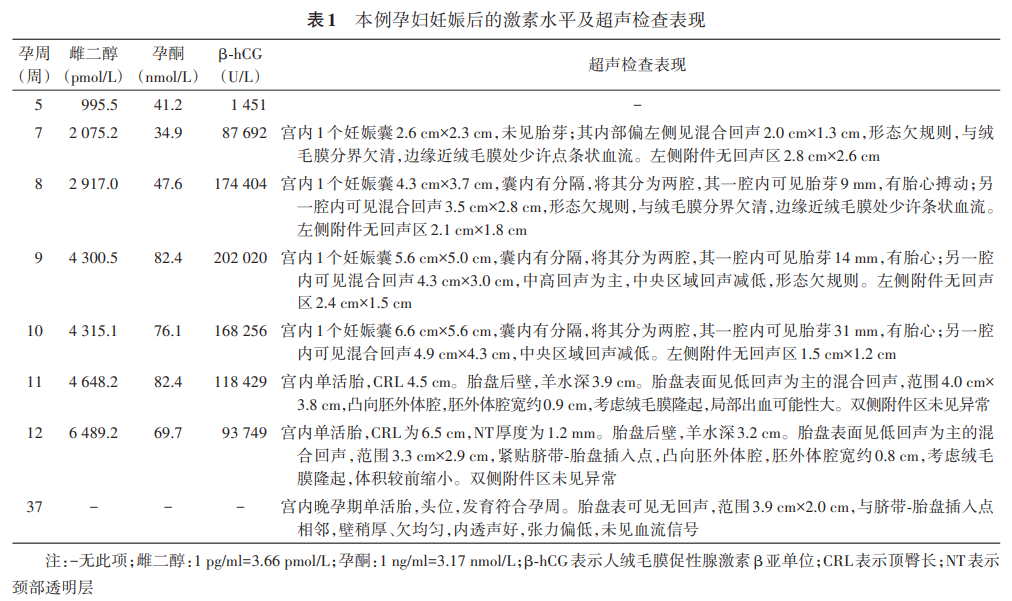

北京 100730;2中国医学科学院北京协和医学院 北京协和医院超声医学科,北京 100730通信作者:张一休, Email:yixiu241@163.com引用本文:张多多,黄姝伦,张一休. 体外受精-胚胎移植后妊娠并发绒毛膜隆起1例[J]. 中华妇产科杂志,2025,60(03):221-224.DOI:10.3760/cma.j.cn112141-20240918-00509早孕期绒毛膜隆起临床罕见,易误诊漏诊。本文报道1例辅助生殖治疗后妊娠的绒毛膜隆起孕妇,其于孕7周起超声检查发现宫腔内不规则混合回声,随访过程中该回声体积不断增大且人绒毛膜促性腺激素β亚单位水平最高时超过20万U/L,由于本例辅助生殖治疗的特殊临床情境和超声表现的不典型性造成了诊断的困难,一度误诊为妊娠滋养细胞疾病或复杂性双胎。最终在连续的超声检查随访中明确了混合回声的性质和来源,确诊为绒毛膜隆起。绒毛膜隆起作为少见的早孕期超声表现,本文对其诊断、鉴别诊断和持续随访超声影像学变化的过程进行了总结,并复习了相关文献,以期提高超声科及妇产科临床工作者对于绒毛膜隆起的认识。孕妇37岁,孕0产0,因不孕症且反复辅助生殖治疗未成功受孕就诊于本院,其配偶的年龄为37岁。2019年,孕妇32岁时因未避孕未孕3年、原因不明不孕,于外院行体外受精(in vitro fertilization,IVF),但反复种植失败,之后转诊本院继续辅助生殖治疗。于2024年5月6日人工周期解冻移植2个囊胚(Gardner评分分别为4BB、4BC),移植后第7天检验是否妊娠,血清人绒毛膜促性腺激素β亚单位(human chorionic gonadotropin-β subunit,β-hCG)为34 U/L,之后随访激素水平见 表1 。于孕7周时行经阴道超声检查,宫腔内可见妊娠囊,其内未见明确胎芽及胎心搏动;囊内可见不规则混合回声团,范围约2.0 cm×1.3 cm,回声团内部呈低回声,外部呈高回声,形态欠规则,与绒毛膜分界欠清;彩色多普勒血流显像(color Doppler flow imaging,CDFI)示上述混合回声的边缘近绒毛膜处可见少许点条状血流信号,内部未见明显血流信号。见 表1 ,图1 。孕妇无明显不适,每周密切随访。孕8周复查经阴道超声,妊娠囊增大,其内可见较薄分隔膜回声,分成两腔,其一腔(即羊膜腔)内可见胎芽(长约9 mm),可见胎心搏动;另一腔为胚外体腔,内可见卵黄囊及混合回声,混合回声体积较前增大,形态欠规则,边缘近绒毛膜处少许血流信号。见 图2 。孕9周时孕妇血β-hCG水平达20万余U/L,孕10周时血β-hCG水平下降为16.8万余U/L,同期复查超声显示胎芽增长,可见胎心;不规则混合回声体积较前略增大,混合回声中央区域的回声明显减低。见 图3 。孕妇无腹痛、阴道流血、心率快等不适表现,仅轻微恶心。孕11周血β-hCG水平下降为11.8万余U/L,复查经阴道超声示:宫内可见妊娠囊,其内的胎芽符合孕周;上述混合回声体积较前略减小,周围为高回声轮廓,中央为低回声,位于胎盘表面,靠近脐带-胎盘插入点旁,向胚外体腔内凸出;CDFI示无明显血流信号。见 图4 。超声诊断为绒毛膜隆起(chorionic bump,CB)。孕妇于孕12周完成颈部透明层(nuchal translucency)厚度超声检查,未见异常,CB进一步缩小,紧贴胎盘表面,胚外体腔进一步缩小,见 图5 。孕妇进入中孕期后无不适反应,黄体支持药物全部停用,规律产前检查。孕37周再次随访,孕期平顺,胎儿发育与孕周相符,暂无产兆,CB大小稳定,演变为内部完全呈无回声的低张力囊性结构,且无血流信号。见 图6 。

CB是妊娠早期较为罕见的超声表现,本文报道1例继发于IVF-胚胎移植的早孕期宫腔内大体积占位的孕妇,由于辅助生殖治疗的特殊临床情境和超声表现的不典型性,使得本例在病程早期的诊断和鉴别诊断较为困难,但最终诊断为CB。早孕期是胚胎发育和妊娠过程最为脆弱的时期,各种可能造成胚胎停止发育、流产的因素均为医患双方所关注。CB是妊娠早期较为罕见的超声表现,在2006年首次被描述为底蜕膜绒毛膜表面向妊娠囊内胚外体腔中的不规则凸起 [ 1 ] ,国外文献报道的发生率为0.15%~0.70% [ 1 , 2 ] ,我国较大样本量的两项研究报道的发生率为0.20%~0.42% [ 3 , 4 ] 。伴随着对早期胚胎结构及其超声表现认识的提高,近年来关于CB的报道逐渐增多,使之能被较系统地描述。本文报道的此例孕妇继发于IVF、早孕期超声表现为妊娠囊内大体积占位,但由于特殊的辅助生殖治疗背景和超声表现的不典型性,使得本例在早期未能被准确诊断,最终才诊断为CB。CB的病因、病理尚不完全明确,目前的主要观点认为,其本质是绒毛动脉出血引起的血肿 [ 1 ] ,即早期胎盘形成过程中,胎儿面绒毛膜板或绒毛间隙的动脉破裂,出血不能渗透出滋养层外,而向阻力较小的方向扩展,故血肿凸向妊娠囊内形成绒毛膜的隆起 [ 2 ] 。在超声检查中,CB常为单发的凸向妊娠囊内的不规则隆起结构,回声强度随出血时间和血肿的陈旧程度而多变,但最常见者为高回声、外层高回声但内层低回声或者等回声甚至无回声,其中高回声最为常见,约占51.72% [ 3 ] ;但多无彩色多普勒血流信号。本例在孕7~12周连续进行超声检查,可见病变内部为低回声、周边呈中高回声,随孕周进展内部回声逐渐减低,病变形态不规则,体积逐渐缩小;CDFI显示病变内无血流信号;上述特征均符合血肿的超声表现,也进一步支持了CB的病理本质系血肿性病变。本例的CB位于脐带-胎盘插入点旁,该处血管较粗大可能是造成局部绒毛膜出血且病变体积较大的主要原因。在随访过程中,部分CB可逐渐缩小至消失,这也符合血肿性疾病的表现 [ 1 ,5 ] 。也有文献报道通过磁共振成像(MRI)检查,可以见到CB中央区域在T 1加权成像上为低信号,而在T 1压脂序列成像上信号增强,也进一步印证了CB的病变结构为血肿[ 1 ] 。作为早孕期少见的超声表现,常俊杰等 [ 6 ] 报道了对于25例CB误诊率达到了100%,提示超声科及妇产科临床工作者需加强对这一超声表现及其鉴别诊断的认识。本例的特殊之处在于CB出现的孕周较早且体积较大,增长较迅速,与羊膜囊、胚外体腔的关系不易判断,造成了鉴别诊断困难。本例孕妇最早于孕7周超声检查发现妊娠囊内异常混合回声,体积增大明显;且β-hCG水平进行性增高,在孕9周达到20万余U/L;因此,临床医师曾考虑是否为妊娠滋养细胞疾病。妊娠滋养细胞疾病的特征为β-hCG水平异常且快速增高,完全性葡萄胎为宫腔内存在来自胎盘等滋养层结构的水泡样结构 [ 7 , 8 ] ,无胎芽及胎心搏动,与本例不符;部分性葡萄胎是因为异常受精造成的三倍体,胎盘局部水肿呈蜂窝囊状,但通常位于一个羊膜囊内,且部分性葡萄胎常于中孕期被诊断,β-hCG水平较少超过10万U/L [ 9 ] 。此外,由于本例孕妇移植了2个囊胚,临床诊疗过程中也曾高度怀疑双胎之一葡萄胎,双胎之一葡萄胎的β-hCG水平多高于10万U/L,由于正常胎儿的染色体正常,可获得40%左右的活产率,流产主要源于葡萄胎相关的并发症 [ 10 ] ;本例孕妇并不存在典型的水泡状结构,且该混合回声与胎儿位于同一妊娠囊内,不符合双胎之一葡萄胎的诊断;同时,本例孕妇β-hCG水平在孕10周后下降,并且不合并妊娠剧吐、甲状腺功能亢进、持续增大增多的卵巢囊肿等表现,更不符合双胎之一葡萄胎的诊断 [ 8 ] 。还有一类相关疾病为胎盘间叶发育不良,需要与CB鉴别,虽然胎盘间叶发育不良者β-hCG水平可轻度升高,但超声表现还是以胎盘滋养层内多发囊性病灶为主 [ 11 ] ,与本例并不相符。由于本例孕妇经阴道超声检查观察到妊娠囊内较薄的分隔膜,超声科及妇产科医师也曾考虑需要鉴别单绒毛膜双羊膜囊双胎的特殊并发症——动脉反向灌注序列征,其表现为独特的无心胎块结构,易与CB的表现混淆 [ 12 ] ;支持点是不规则且快速增大的宫腔内占位以及被分隔的妊娠囊、较高的β-hCG水平,但是,随后的超声检查随访中,观察到妊娠囊内的较薄分隔其实为正常胎儿的羊膜囊,混合回声周围无羊膜囊,且与卵黄囊同处于胚外体腔内,同时,CDFI并未显示进入“肿物”内部的脐带血流信号,且“肿物”中央的回声不断减低并且体积缩小,均否定了动脉反向灌注序列征的诊断。此外,早孕期另一类常见的出血性疾病为绒毛膜下血肿,其是绒毛膜与蜕膜之间出血形成血肿,绒毛膜与底蜕膜之间分离,多呈新月形、环形,多平行于妊娠囊,CDFI会显示其内无血流信号;而CB中绒毛膜与蜕膜之间无分离,无平行于妊娠囊方向的液性暗区 [ 13 ] ,所以CB的血肿不与宫腔相通,因此本例孕妇未出现阴道流血症状。CB与妊娠预后的关系尚存争议,大多数学者的观点认为,CB孕妇常无流产相关的腹痛、出血等症状体征,但流产率增加 [ 14 ] 。国内学者观察了87例CB孕妇,胚胎停止发育率为19.54%,而同期的正常对照组孕妇为5.08%,存在显著差异,但继续妊娠的CB孕妇未发现后续存在胎儿结构畸形 [ 3 ] 。在国外文献中也报道了自然妊娠后出现CB流产率约增加2倍,而在辅助生殖治疗后妊娠的CB孕妇中流产率增加至4~6倍 [ 1 , 15 ] 。CB的平均径线为10~20 mm,本例中CB病变最大时为4.9 cm×4.3 cm,较为罕见;但CB体积和位置与流产无明显关系,CB的数量与活产率负相关 [ 16 ] ,仅存在单一CB时活产率可达83% [ 14 ] 。另外,CB与胎儿染色体非整倍性无关 [ 17 ] ,而与妊娠期高血压疾病、胎儿生长受限及早产等可能与胎盘相关的疾病关系不明确 [ 15 ] 。研究结论存在不一致性主要源于CB临床发生率低,以及妇产科和超声科医师对CB认识不足发生了漏诊或误诊。综上,CB作为少见的早孕期超声表现,超声科及妇产科医师对其认识尚有局限性。作为妇产科临床医师,需要了解CB的存在,作为胎儿附属结构的病变,其在IVF与自然妊娠中的发生率和预后并无差别,处理以随访观察为主;还需注意孕妇血清β-hCG水平、是否存在阳性症状体征,做好与妊娠滋养细胞疾病、复杂性双胎或胎儿结构异常的鉴别诊断。超声科医师则需要加强对CB声像的认知,在超声检查时应尽量注意多个切面进行对比,适当结合多普勒血流信号辨认脐带血流位置;另还需加强对于早孕期妊娠物组织胚胎学结构的理解,明确病变所在的位置、来源;对于可疑双胎还要报告出绒毛膜性质,给临床更为精确的信息;此外,连续超声检查随访其变化,关注孕妇临床表现的进行性变化,以避免提供错误信息造成临床漏诊或误诊误治。